A dieci anni dal peggior naufragio nel Mediterraneo, l’Italia si ricorda delle sue vittime come si onorano i morti di una guerra dimenticata: senza conoscerne i nomi, senza sapere dove siano finiti i corpi, senza assumersi fino in fondo la responsabilità delle circostanze che hanno reso possibile la tragedia. Il 18 aprile 2015, un peschereccio con a bordo almeno 900 persone si è capovolto al largo della Libia mentre tentava di avvicinarsi a un mercantile, il King Jacob. Ventotto superstiti. Un numero incalcolabile di dispersi. Una bara comune senza croce, sotto forma di mare.

Dopo la fine dell’operazione Mare Nostrum, sostituita con Triton, l’Europa aveva scelto di investire meno nella ricerca e soccorso e più nel controllo delle frontiere. La distanza tra la costa libica e la prima nave in grado di salvare fu allungata per decreto. Quella notte, il soccorso arrivò tardi, male e con una dinamica ancora oggi oggetto di sospetti e omissioni.

Un’identificazione lasciata al volontariato

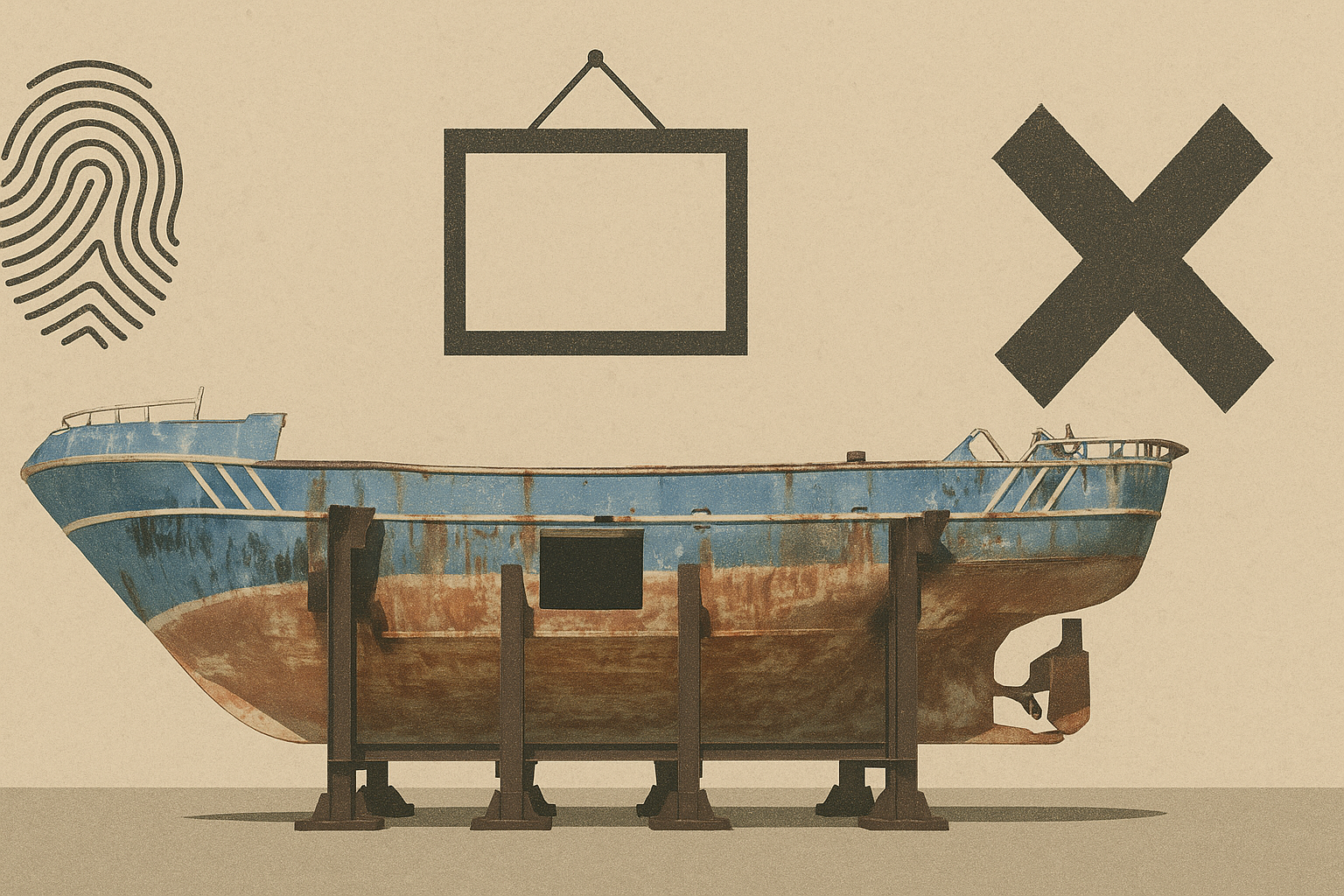

Nel 2015 ci dissero che nulla sarebbe stato più come prima. L’allora governo Renzi decise almeno di recuperare il relitto, portarlo a galla, dare un segno. Il barcone fu sistemato a Melilli, in un ex pontile Nato, e affidato agli antropologi forensi del Labanof di Milano. Cristina Cattaneo e il suo team iniziarono a raccogliere indizi, analizzare corpi, estrarre profili genetici. A oggi, hanno restituito un nome a 33 persone. Gli altri restano numeri, accompagnati da etichette: KR70M6, “etnia africana, deceduto causa fenomeno migratorio”, “collana con due cuori”, “banconota da 100 dollari”, “pagella cucita nella tasca”.

Il lavoro è proseguito pro bono. Nessun fondo stanziato, nessuna procedura sistematica. Solo una solidarietà spontanea e clandestina, fatta di ricercatori che si danno il cambio, università che raschiano i fondi di bilancio, e madri che dall’altra parte del mare aspettano ancora una telefonata che non arriverà.

L’Europa che non ha voluto sapere

Nel frattempo, altre migliaia di persone sono affogate nello stesso tratto di mare. Dal 2015 al 2021, più di 18.000 vite spezzate nel Mediterraneo centrale, la rotta più letale al mondo secondo l’Organizzazione internazionale per le migrazioni. Il 2016 fu l’anno nero, con oltre 5.000 morti. L’anno in cui, invece di rafforzare il soccorso, si decise di colpire le Ong che lo praticavano.

Il relitto che doveva diventare un monumento è oggi un relitto e basta. Ruggine, silenzio, abbandono. Nessuna lapide, nessuna memoria ufficiale. La nostra civiltà non ha trovato il modo di dare un nome ai morti, e neppure un posto nei libri. Sono scomparsi nel mare e poi anche nel linguaggio, nella narrazione. Nessuno ha chiesto loro chi fossero prima di affondare. Nessuno ha provato davvero a restituirli ai vivi.

Nel 2025, il Comitato 3 ottobre, Labanof e Asgi hanno presentato a Bruxelles una proposta per istituire un database europeo delle persone migranti scomparse. Chiedono regole comuni, supporto alle famiglie, sepolture tracciabili. È una proposta minima, che riconosce il diritto all’identificazione. Un diritto elementare, che da noi ancora manca. È il certificato di morte che serve a chi resta. È il filo che tiene insieme le storie, anche quando finiscono nel fango.

Dicono che non possiamo fare di più. È falso. Sappiamo come si fa. Lo abbiamo fatto per pochi, a fatica. Possiamo farlo per tutti. Basterebbe scegliere. Come si sceglie di voltarsi dall’altra parte, si può anche scegliere di guardare.

Perché quel barcone, a dieci anni di distanza, è ancora qui. Non nel ferro contorto lasciato ad arrugginire, ma in quello che non siamo riusciti a cambiare. E che ci somiglia.