Eccolo, di nuovo. L’europarlamentare leghista Roberto Vannacci ha tentato di riscrivere l’ascesa del fascismo come se fosse il risultato lineare di procedure istituzionali legittime. In un post che si pretende didattico, cita Renzo De Felice come fosse una certificazione, minimizza la Marcia su Roma a «manifestazione di piazza» e rivendica che «le principali leggi del regime furono approvate dal Parlamento e promulgate dal Re». E soprattutto tace. Tace precisamente il punto che annulla tutto il resto: l’omicidio di Giacomo Matteotti, il cuore della verità storica che il revisionismo non può permettersi di guardare.

La ricostruzione proposta non è nuova. Funziona sempre allo stesso modo: estrarre la forma e cancellare il contesto. È vero che Mussolini fu eletto nel 1921. Ma fu eletto nei Blocchi nazionali voluti da Giolitti, mentre nel Paese le squadre fasciste bruciavano Camere del Lavoro e intimidivano candidati ed elettori. Parlare di “consenso” ignorando la violenza sistematica significa rimuovere l’elemento dirimente.

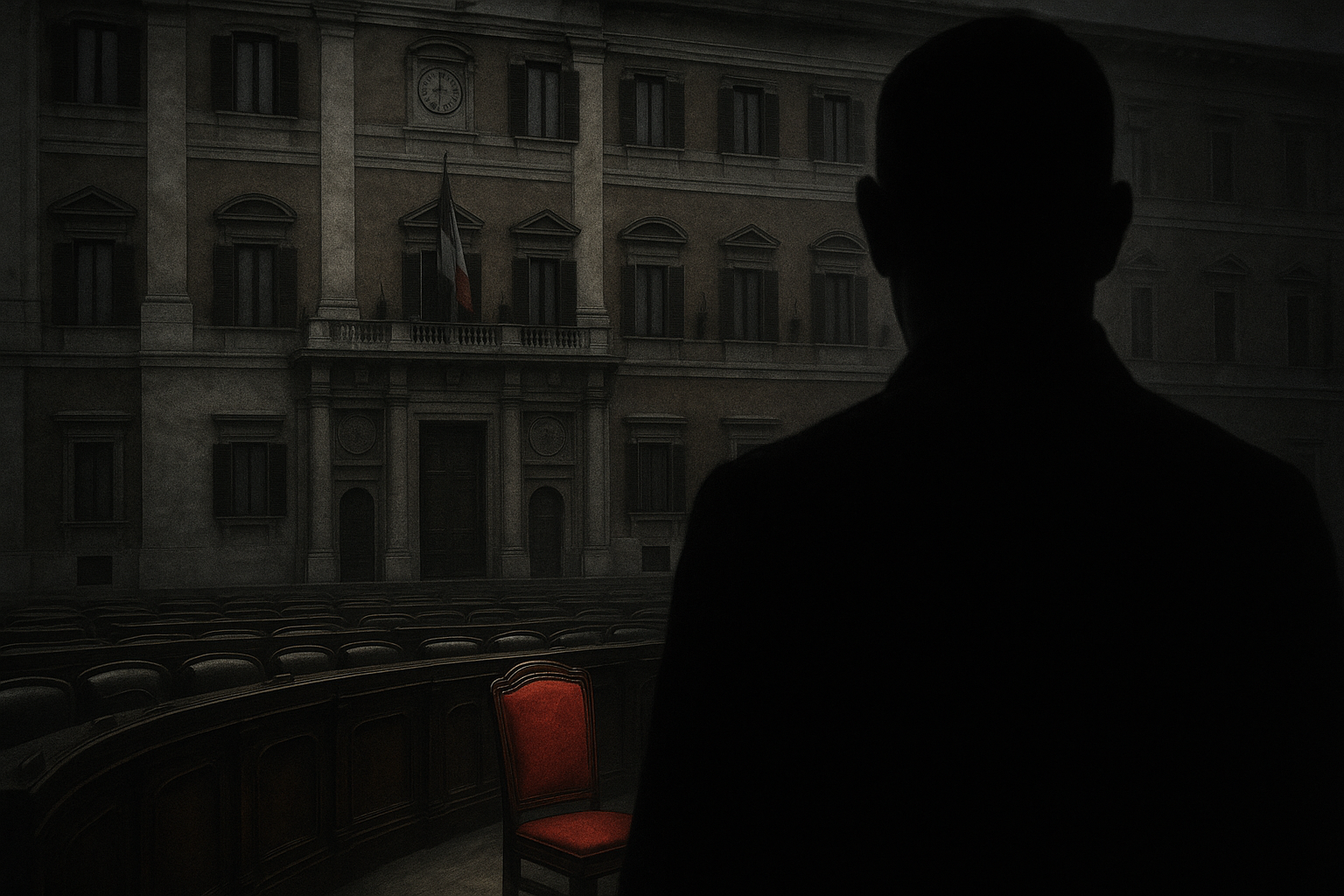

La normalizzazione impossibile

La Marcia su Roma non fu una passeggiata. Fu un ricatto armato a cui la monarchia scelse di non opporsi. Il Consiglio dei ministri aveva già firmato lo stato d’assedio. Il Re rifiutò di controfirmarlo. È lì che si spezza la legalità costituzionale, non anni dopo. Se Mussolini arrivò al governo su un treno, fu perché bastava la minaccia. È esattamente questo che il revisionismo prova a smontare: lo Stato cedette alla forza extraparlamentare.

Quando poi Vannacci rivendica la “regolarità” delle leggi, omette il passaggio centrale. Il 10 giugno 1924 Matteotti fu rapito e assassinato dopo aver denunciato alla Camera violenze e brogli. L’opposizione si ritirò sull’Aventino. Il 3 gennaio 1925 Mussolini si assunse «la responsabilità politica, morale, storica» di quel clima. Da lì in avanti non ci sono equivoci: leggi “fascistissime” 1925-26, tribunale speciale, confino politico, abolizione della libertà di stampa. Parlare di “procedure” quando la procedura è stata distrutta non è lettura alternativa; è negazione della realtà.

Per completezza: la Legge Acerbo (1923) deformò il sistema con un premio di due terzi dei seggi alla lista di maggioranza relativa, consolidando un potere costruito sotto intimidazione. Nel 1928 le elezioni furono ridotte a un plebiscito su lista unica: non c’era più una scelta, ma un sì/no alla lista del regime. E quando Vannacci arriva alle leggi razziali del 1938 chiamandole “procedure”, si dimentica che il Parlamento non era più un organo libero, e che la monarchia le firmò. Questo non salva la “legalità”; inchioda le responsabilità.

Il paravento De Felice

L’uso di De Felice è l’escamotage più trasparente. De Felice ha studiato consenso, modernizzazione autoritaria, fascismo-movimento e fascismo-regime, ma colloca la nascita della dittatura proprio dopo la crisi Matteotti. La storiografia non assolve la violenza fondativa del fascismo; la documenta. Chi cita De Felice per rimuovere la violenza non lo sta leggendo: lo usa come scudo.

C’è un altro dettaglio che la narrazione salta: la saldatura tra Partito e Stato. Dallo scioglimento dei partiti al controllo della stampa, dall’Ovra alla depoliticizzazione coatta dei sindacati, tutto si muove in un’unica direzione: svuotare il Parlamento e ridurlo a organo di ratifica. È questa la sostanza. La forma – decreti, promulgazioni, votazioni – è il travestimento legale di un potere nato dall’eversone. Chi oggi insiste sulla “legalità” del fascismo si limita a contare i timbri ignorando le manganellate.

Si può discutere di percentuali, di seggi, di atti formali. Ma i numeri, senza contesto, mentono per omissione. I fatti, invece, sono lineari: violenza organizzata, collasso della monarchia davanti al ricatto, svolta autoritaria rivendicata dal capo del governo, abolizione del pluralismo, persecuzione razziale. Non è un percorso “normale” della democrazia: è la sua soppressione. Caro Vannacci, la storia non è una lavagna su cui riscrivere. È un archivio di responsabilità.