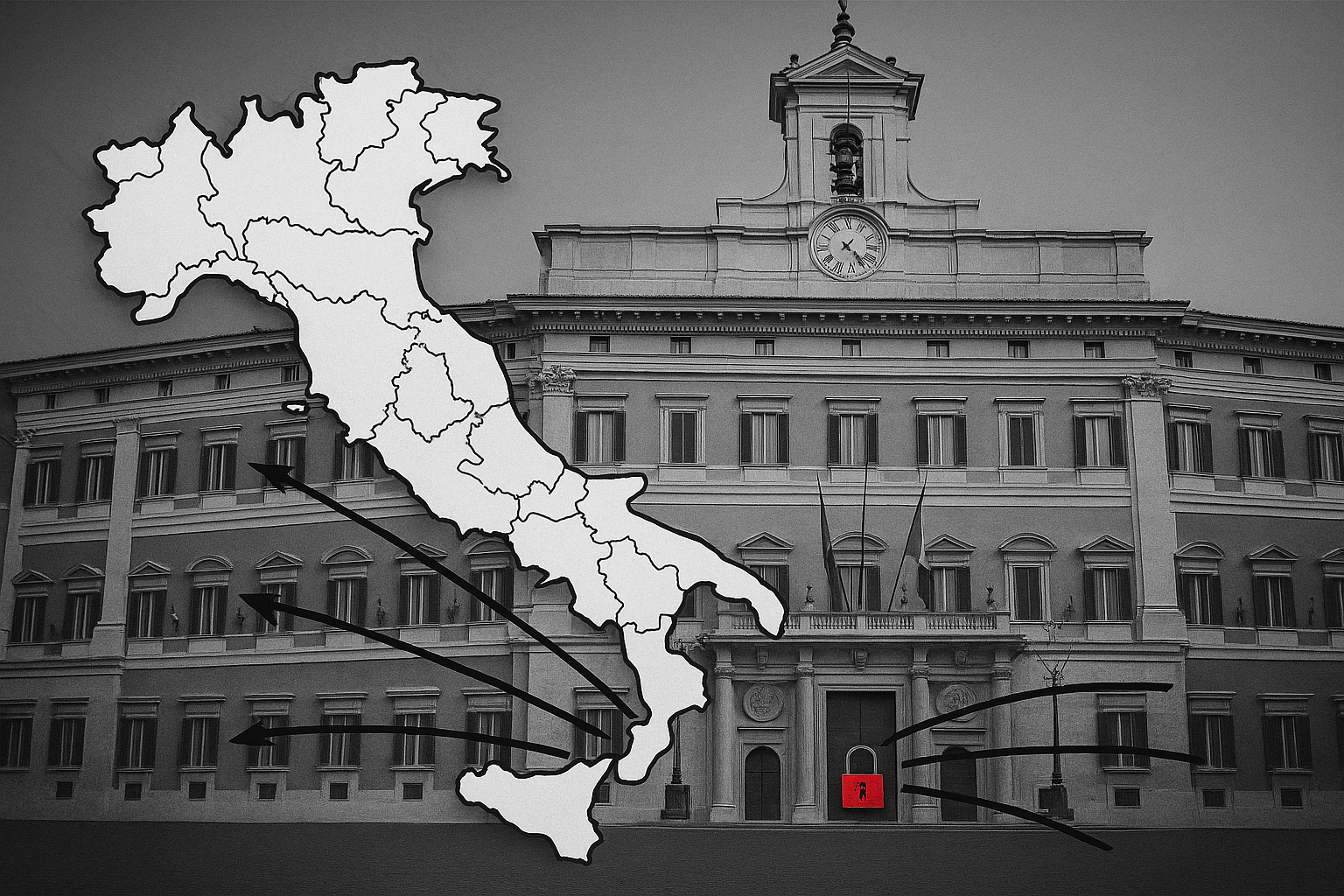

Il federalismo secondo il governo Meloni. Dall’inizio della XIX legislatura, dal 13 ottobre 2022, i consigli regionali hanno depositato 111 proposte di legge: una ogni dieci giorni. Nessuna è diventata legge. L’unico testo che avanza è la riforma dello statuto del Friuli-Venezia Giulia, su binario costituzionale; nove proposte sono state assorbite in altri iter, cinque respinte, una ritirata (Puglia, assicurazione per monopattini, poi recepita nel nuovo Codice della strada approvato a novembre 2024). È la fotografia messa in fila oggi da Pagella Politica, che registra un attivismo crescente dei consigli senza alcun esito normativo.

Numeri e gerarchie dell’agenda

Nel lungo periodo la tendenza è netta: 69 proposte nella XVI legislatura, 78 nella XVII, 98 nella XVIII, 111 nell’attuale. Cresce l’offerta, lo sbocco resta nullo. La ragione sta nella gerarchia reale della produzione normativa. Secondo la banca dati del Senato, su 236 leggi approvate finora oltre il 70 per cento (174) è di iniziativa del governo, fra disegni di legge e decreti-legge. L’Aula è ingolfata dalle conversioni e dalle priorità dell’esecutivo; ciò che non entra nel perimetro governativo scivola in coda, comprese le iniziative che arrivano dai territori. Sono numeri che fotografano uno squilibrio strutturale tra centro decisionale e rappresentanza regionale.

La Costituzione, all’articolo 121, riconosce ai consigli regionali il potere d’iniziativa, ma non ne disciplina le modalità: ogni regione si organizza con statuti e regolamenti. In Lombardia, per esempio, una proposta destinata a Roma deve seguire l’iter pieno delle leggi regionali, con commissioni, Aula e voto. Non è dunque un problema di “leggerezza” locale; manca una corsia parlamentare e soprattutto manca la volontà politica di aprirla. Il costituzionalista Giuseppe Arconzo, citato da Pagella Politica, sintetizza così: «Se non c’è un accordo con il governo, le possibilità che la proposta venga davvero approvata sono praticamente nulle».

Federalismo evocato, ascolto assente

Il lessico pubblico parla di «federalismo» e «autonomia». La pratica mostra altro. La politica regionale si è verticalizzata: presidenti e giunte si rafforzano, i consigli perdono centralità, e i partiti locali restano estensioni delle direzioni nazionali. L’interlocuzione si sposta sul canale diretto tra presidenti e governo, mentre l’iniziativa formale dei consigli assume un valore prevalentemente comunicativo, utile a segnalare agli elettori che «ci si sta muovendo» più che a incidere sul diritto nazionale. È una dinamica che svuota la funzione delle assemblee territoriali e smentisce l’idea di un Parlamento realmente permeabile alle istanze dal basso.

L’eccezione friulana conferma la regola. La modifica dello statuto del Friuli-Venezia Giulia procede perché è una legge costituzionale, con doppia lettura e, se del caso, referendum. Non dice nulla sulla sorte ordinaria delle proposte regionali. Nel frattempo la decretazione d’urgenza, che l’articolo 77 riserva ai «casi straordinari di necessità e urgenza», resta routine: occupa tempi e risorse, blinda i testi con la fiducia e riduce gli spazi per l’istruttoria di tutto ciò che non nasce a Palazzo Chigi. È qui che si consuma lo scarto tra retorica e realtà: l’agenda è centrata sull’esecutivo, non sulle priorità che i territori portano in Parlamento.

C’è un dato politico, prima ancora che procedurale. La retorica dell’autonomia differenziata promette responsabilità e prossimità; i numeri dicono che la voce delle assemblee regionali non entra nel circuito legislativo nazionale. Non si giudicano qui i contenuti – dalla riorganizzazione dei tribunali proposta dalla Sicilia agli incentivi per la montagna emiliana, fino al sostegno alle rinnovabili chiesto dal Piemonte – ma il canale che dovrebbe portarli a Roma, divenuto un imbuto. Le correzioni sono misurabili: tempi certi di istruttoria in commissione, una quota minima d’Aula dedicata alle iniziative regionali, un argine all’abuso dei decreti. Finché questo non accade, resterà l’aritmetica a smentire la propaganda: più testi arrivano dal territorio, meno il Parlamento li ascolta. E il «federalismo» evocato rimane uno slogan.