«I cambiamenti climatici, lo scioglimento dei ghiacci e le nuove rotte favoriscono la corsa allo sfruttamento delle terre rare e delle materie prime». Isabella Rauti, sottosegretaria alla Difesa, lo dice alla Prima conferenza nazionale sull’Artico al Centro Alti Studi per la Difesa. E’ la formula che racchiude l’intera visione del governo. Il disastro climatico non come minaccia, ma come opportunità geopolitica.

La corsa sul ghiaccio che scompare

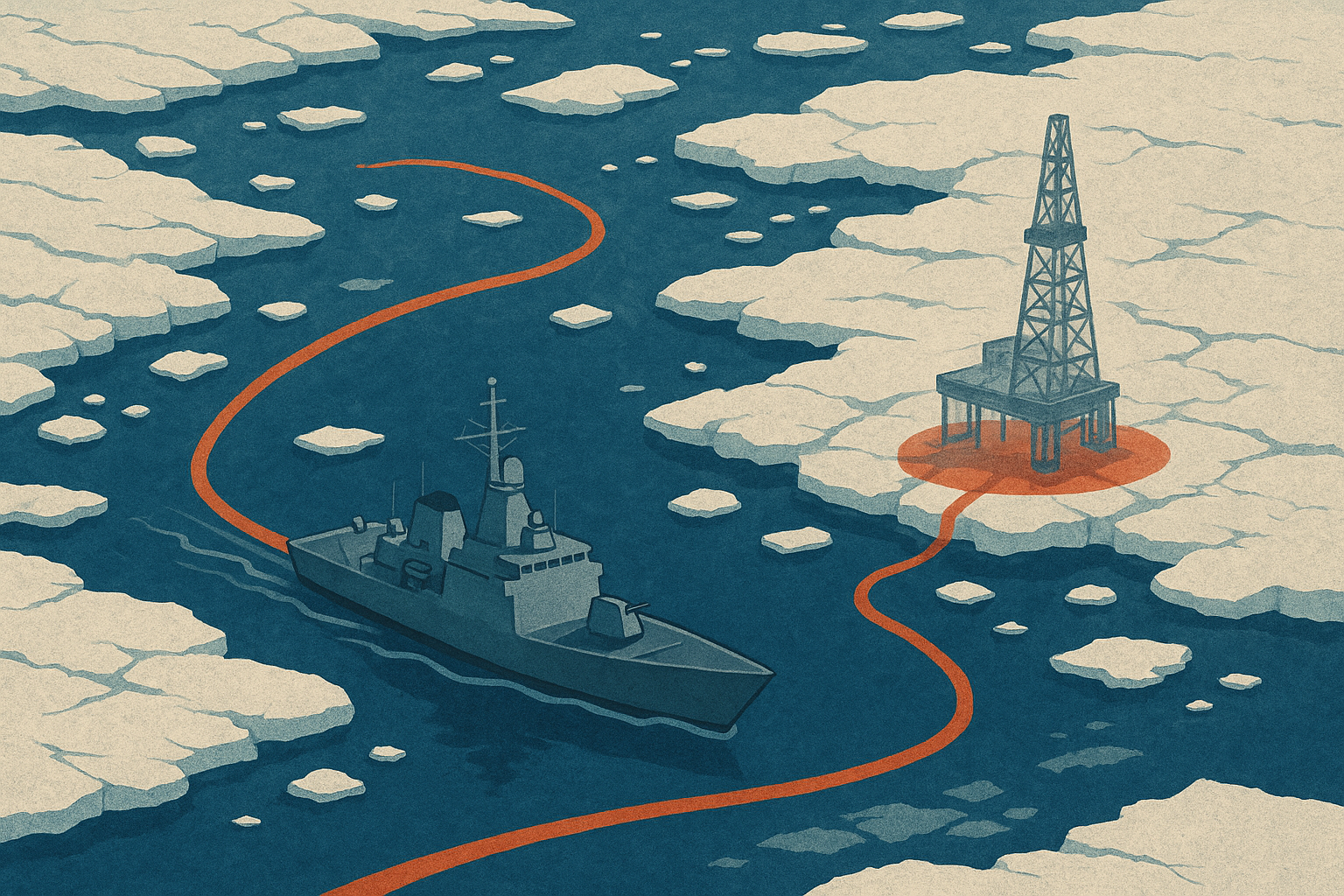

L’Artico si scioglie a un ritmo doppio rispetto alla media globale. Ogni estate aumenta il numero di giorni navigabili lungo la Northern Sea Route, la rotta russa che collega l’Asia all’Europa tagliando il tempo di viaggio di due settimane rispetto al Canale di Suez. E dove si ritirano i ghiacci riaffiorano idrocarburi, metalli e terre rare. La Russia ha riaperto basi militari, la Cina investe in ricerca e infrastrutture portuali, gli Stati Uniti rafforzano la Guardia costiera. L’Italia, che di artico non ha neppure un chilometro, non vuole restare spettatrice.

Nel linguaggio della Difesa, l’Artico è «nuovo spazio di competizione globale». Non si parla di cooperazione climatica ma di posture strategiche, e l’espressione ricorre in tutti i documenti ufficiali di quest’anno. Lo stesso linguaggio è usato nei piani Nato sul fronte Nord, dove l’Alleanza immagina una “presenza coordinata” contro la militarizzazione russa. L’Italia si inserisce in questa logica, cercando di coniugare presenza militare e opportunità economiche.

Corsa alle terre rare

Dietro le parole di Rauti c’è un’agenda precisa. La Difesa e il Ministero degli Esteri stanno aggiornando la strategia artica nazionale, ferma dal 2015. Non più un dossier di cooperazione scientifica, ma un capitolo di politica industriale e militare. L’idea è usare la presenza italiana nella ricerca polare come testa di ponte per rivendicare un ruolo nelle nuove rotte, nelle infrastrutture e nei sistemi di sicurezza.

La conferenza di Roma, organizzata dal Casd, aveva un titolo esplicito: «La Difesa e il Sistema Paese nelle nuove sfide della competizione globale». E nella stessa sede il capo di Stato maggiore Luciano Portolano ha riconosciuto che «la Nato non dispone di una capacità artica sufficiente». Tradotto: l’Italia può offrire assetti navali, tecnologia e industria dual use, guadagnando peso politico nell’Alleanza.

Le imprese pronte al Nord

Nella partita ci sono già i grandi nomi dell’economia nazionale. Fincantieri ha linee di costruzione per navi rompighiaccio e mezzi polari. Eni e Saipem portano l’esperienza dell’offshore in acque estreme. Leonardo lavora su radar e sensori per la sorveglianza climatica e militare. Lo scioglimento dei ghiacci diventa così un nuovo mercato: meno un allarme ambientale che una piattaforma di opportunità.

A spingere in questa direzione è anche la prospettiva di fondi europei legati alla sicurezza marittima e alla ricerca sulle rotte artiche. L’Italia vuole accreditarsi per intercettare parte di queste risorse, legandole alla sua rete industriale e universitaria.

La dottrina del disastro

Nel 2026 Roma ospiterà l’Arctic Circle Forum – Polar Dialogue, una vetrina diplomatica organizzata insieme al Ministero degli Esteri e al Mur. L’obiettivo, spiegano fonti interne, è far emergere «la visione italiana dello sviluppo pacifico dell’Artico». Ma la sequenza delle parole parla da sola: prima sviluppo, poi pace.

La “tutela ambientale” arriva solo in coda, mentre al centro resta la “competizione globale”: riconoscere che il cambiamento climatico è irreversibile imparando a sfruttarne gli effetti.

Le Ong artiche avvertono che questa corsa rischia di aggravare la distruzione degli ecosistemi e di cancellare i diritti delle popolazioni indigene. Ma nella nuova grammatica geopolitica, l’Artico è già trattato come uno spazio da contendere più che da salvare.

L’Italia, che a casa frena la transizione ecologica, all’estero scopre la convenienza di un mondo che si scioglie. Nel Paese del Mediterraneo in fiamme, l’Artico diventa il fronte dove il disastro si può finalmente mettere a profitto.