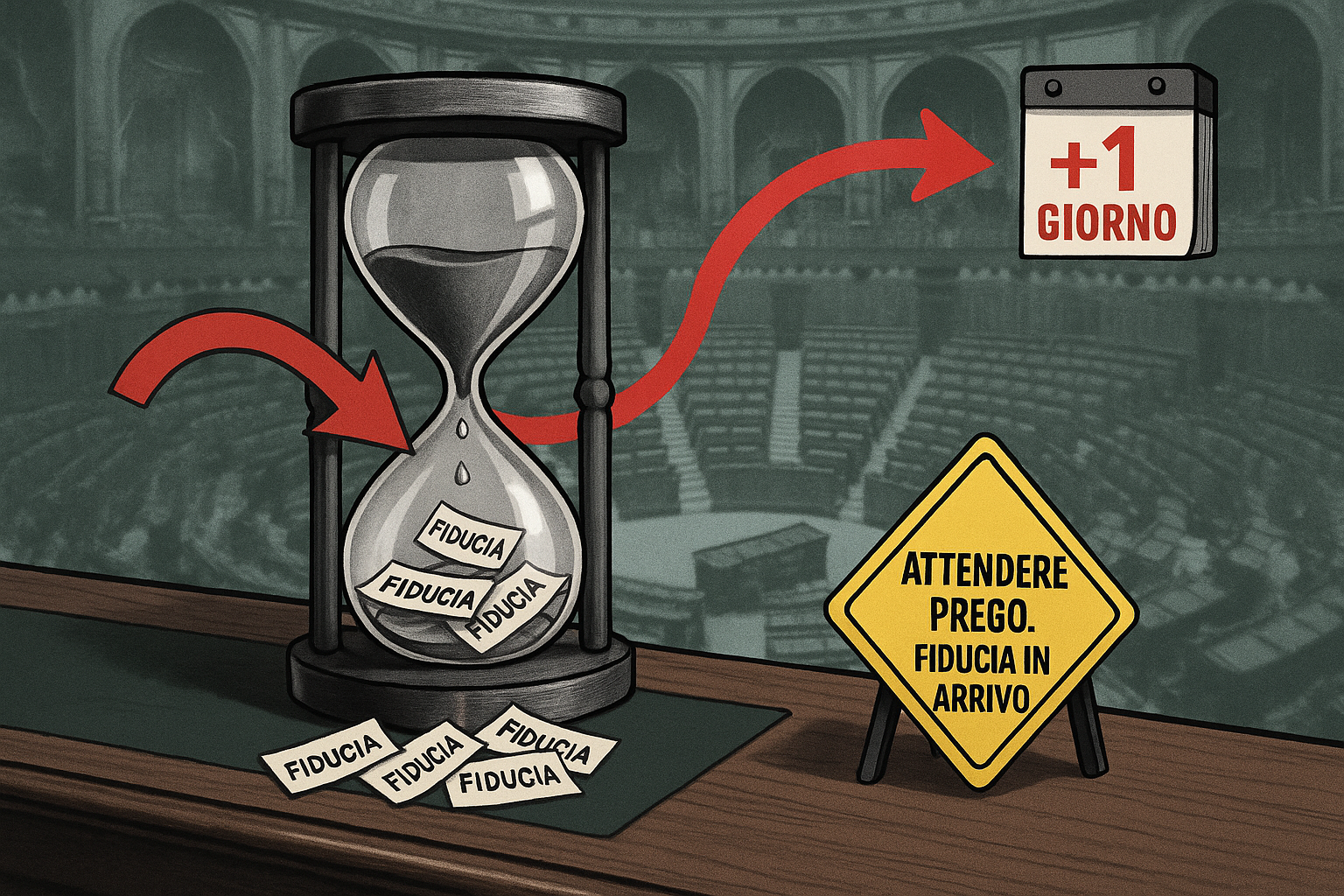

Da due anni e mezzo la Camera dei deputati cerca di rifarsi il trucco. Con l’alibi del taglio dei parlamentari e il pretesto della modernizzazione, il regolamento interno è oggetto di una riforma a tappe, lenta e faticosa, che procede per strattoni. Dopo le modifiche sui quorum e il taglio dei tempi di intervento in Aula, oggi si discute di una norma che ha resistito per oltre mezzo secolo: l’obbligo di aspettare almeno ventiquattro ore prima di votare una questione di fiducia.

L’articolo 116 del regolamento della Camera, approvato nel 1971, impone una pausa forzata ogni volta che il governo decide di porre la fiducia su un provvedimento. La norma non esiste al Senato, dove il voto di fiducia equivale al voto finale e può avvenire subito. A Montecitorio, invece, anche dopo la fiducia bisogna aspettare un secondo passaggio: il voto vero e proprio sul testo. Il risultato è un triplo rallentamento. Un esempio recente: il decreto “Economia” è stato oggetto di fiducia il 4 agosto alle 18. La Camera ha potuto votarla solo alle 18 del giorno successivo. E il voto finale è arrivato il 6 agosto. Tre giorni per un atto già blindato.

Una pausa per riflettere? O per perdere tempo?

Il costituzionalista Alfonso Celotto ricorda che la pausa nacque per consentire ai deputati di riflettere: «Votare la fiducia a un governo dovrebbe essere una cosa seria». Ma ammette che il meccanismo ha ormai perso ogni significato. La fiducia non è più un’eccezione: è una routine. Il governo Meloni ne ha già poste 98 in meno di due anni, 55 alla Camera e 43 al Senato. In media una ogni dieci giorni. Una prassi divenuta automatismo, spesso usata per evitare modifiche e accorciare i tempi parlamentari.

Eppure, in questo sistema già zavorrato, la Camera riesce a rallentarsi da sola. La “pausa di riflessione” è diventata un momento di stasi istituzionale. «I deputati vanno in giro per Roma senza poter far nulla. Retaggio dei tempi in cui si veniva a Roma col calesse», ha scritto con sarcasmo Luigi Marattin. L’immagine è esagerata, ma il punto resta: una norma scritta per un Parlamento che non esiste più produce solo attese incongrue.

L’opposizione teme lo scambio al ribasso

La Giunta per il regolamento, presieduta da Lorenzo Fontana, ha riaperto il dossier. La proposta di cancellazione della pausa di 24 ore è stata presentata dai relatori Federico Fornaro (PD), Igor Iezzi (Lega) e Angelo Rossi (FdI). La maggioranza è favorevole, ma tra le opposizioni si avvertono resistenze. Non perché la norma sia utile, ma per la consueta sproporzione tra quello che si toglie e quello che si concede in cambio.

Francesca Ghirra, deputata di Alleanza Verdi-Sinistra, ha sintetizzato il timore: se si velocizza il voto di fiducia, si rischia di incentivare ulteriormente l’abuso di decreti-legge. E infatti, secondo i dati raccolti da Pagella Politica, 93 delle 98 fiducie poste dal governo Meloni sono state usate per convertire decreti. Lo stesso esecutivo che prometteva di “ridurre il numero dei decreti”, ha smentito se stesso con costanza.

Per bilanciare il possibile squilibrio, i relatori hanno proposto alcune tutele per l’opposizione: spazi garantiti per discutere proposte di legge, più domande ai ministri durante i question time, e un obbligo per il governo di riferire sull’attuazione delle mozioni approvate. Strumenti potenzialmente utili, ma subordinati all’approvazione finale della riforma, attesa dopo la pausa estiva.

I deputati hanno tempo fino al 26 settembre per presentare emendamenti. Poi il testo dovrà passare al vaglio della Giunta e dell’Aula. Fino ad allora, il Parlamento continuerà a perdere giorni per votare quello che è già deciso. Riformare è difficile. Svecchiare, persino di più. Ma almeno si è capito che il problema non sono i cavalli dei calessi: è il freno a mano.