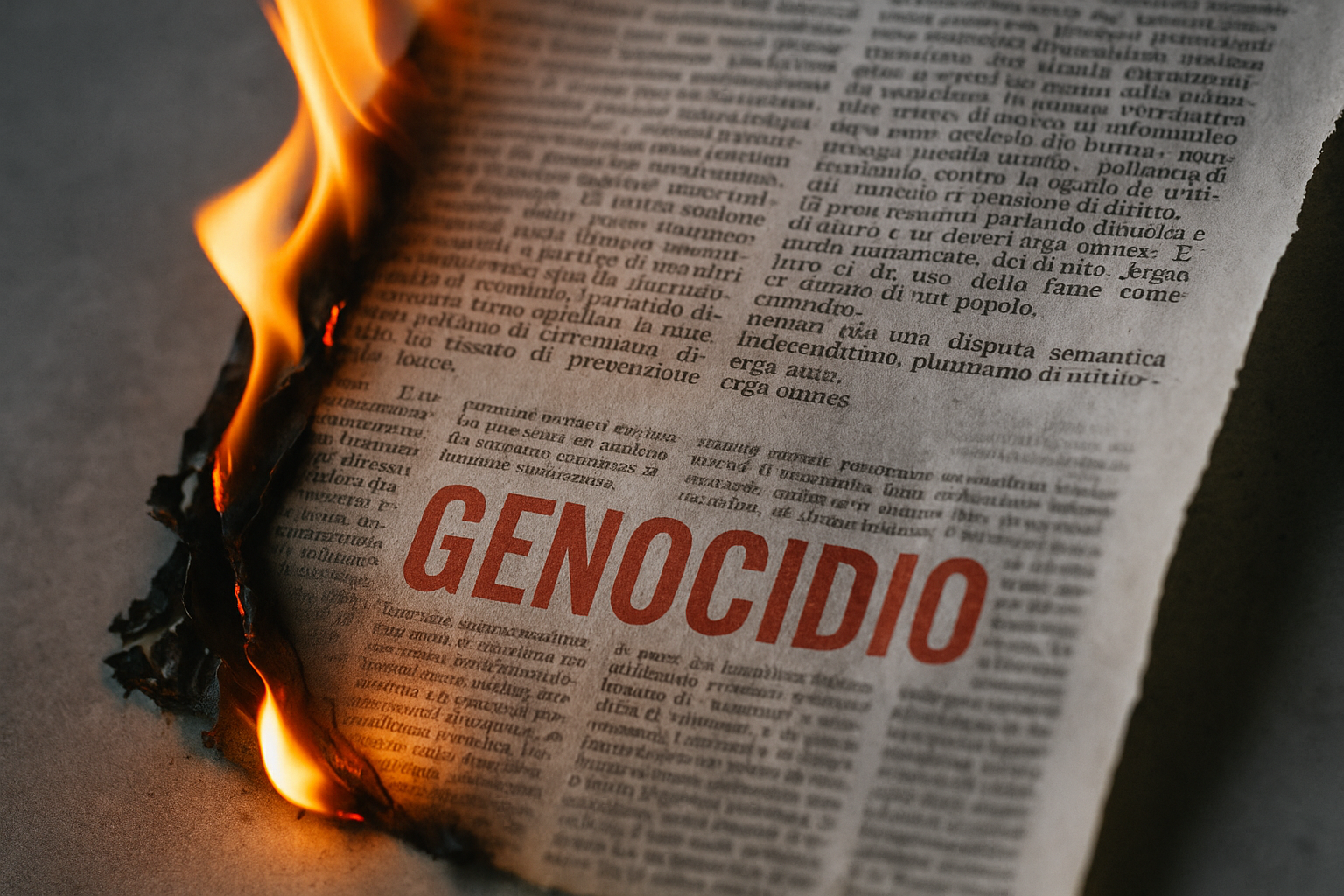

Per mesi, dire «genocidio» è stato un atto di coraggio. Chi lo pronunciava veniva accusato di antisemitismo di “offendere la memoria della Shoah”, di voler ridurre la complessità. La politica lo evitava con cura i giornali lo correggevano in «tragedia umanitaria», gli opinionisti lo bollavano come parola “impropria”. Eppure, già a novembre 2023 diversi relatori delle Nazioni Unite parlavano di «grave rischio di genocidio» e chiedevano un cessate il fuoco per prevenirlo. Nelle stesse settimane, alti esponenti del governo israeliano usavano un lessico disumanizzante e proclamavano l’«assedio completo» a Gaza.

Dalla prudenza alla prova

Il 26 gennaio 2024 la Corte internazionale di giustizia ha stabilito che le accuse di genocidio presentate dal Sudafrica erano “plausibili” e ha imposto a Israele obblighi immediati di prevenzione. Quel passaggio giuridico ha cambiato il perimetro del discorso pubblico: non era più una disputa semantica, ma una questione di diritto e di doveri erga omnes. Il 25 marzo la relatrice speciale Onu Francesca Albanese ha depositato «Anatomia di un genocidio», individuando atti tipici del crimine nella condotta militare e politica israeliana. A giugno 2024 la Commissione d’inchiesta delle Nazioni Unite ha accertato crimini di guerra e contro l’umanità, parlando di “sterminio” e di uso della fame come arma.

Nei talk show italiani, però, la prudenza è rimasta una foglia di fico. Si è preferito parlare di “autodifesa illimitata” o di “guerra chirurgica” mentre si moltiplicavano i morti, gli sfollati, la distruzione di scuole, ospedali, luoghi di culto. Antonio Tajani ha ripetuto per mesi che «non si può parlare di genocidio», salvo riconoscere che «la guerra ha superato il limite». Giorgia Meloni ha oscillato fra il sostegno alla legittima difesa e la condanna rituale delle stragi di civili. Molte redazioni hanno dettato linee lessicali: evitare «genocidio», scegliere eufemismi, sottrarre la parola a titoli e occhielli. Quando il lessico internazionale ha alzato l’asticella, gli stessi commentatori hanno iniziato a citare la parola solo come citazione altrui, preparando il terreno al riposizionamento.

Il tabù che cade nelle piazze

Nel 2024 e poi nell’autunno 2025 le piazze italiane e mondiali si sono riempite. Manifestazioni, scioperi, blocchi portuali, reti studentesche e sindacali hanno imposto l’evidenza che la politica eludeva. Intanto gli organismi specializzati nella prevenzione dei genocidi, dal Lemkin Institute a Genocide Watch, parlavano apertamente di genocidio; e il 31 agosto 2025 l’International Association of Genocide Scholars approvava una risoluzione che qualifica la condotta israeliana a Gaza come genocidio ai sensi della Convenzione del 1948. Da quel momento, l’argine simbolico è crollato. Le stesse testate che ammonivano contro l’“uso improprio” hanno iniziato a interrogarsi sull’ipotesi genocidaria; le stesse firme che bollavano gli attivisti come estremisti oggi scrivono di «annientamento di un popolo». È la grammatica dell’ipocrisia: negare finché diventa sicuro dire.

Il punto, allora, è la responsabilità. Quando la massima corte dell’ONU afferma la plausibilità del genocidio e ordina misure di prevenzione, chi continua a zittire la parola non è prudente: è complice di un indebolimento del diritto. Quando i rapporti ONU parlano di “sterminio” e di fame come metodo di guerra, l’evitamento lessicale serve solo a proteggere la politica dal proprio fallimento. Le piazze hanno spezzato l’incantesimo perché hanno messo in fila i fatti: distruzione sistematica, spossessamento, punizione collettiva. Oggi quella parola risuona negli striscioni e nei tribunali, nelle aule universitarie e nei consigli comunali. Nessuno può più fingere di non sapere. Il ritardo con cui la politica e molti media l’hanno accettata misura la distanza fra la realtà e chi avrebbe dovuto nominarla per primo. Non è un problema di stile: è la differenza fra l’archiviazione e la prevenzione, fra l’indifferenza e il diritto.