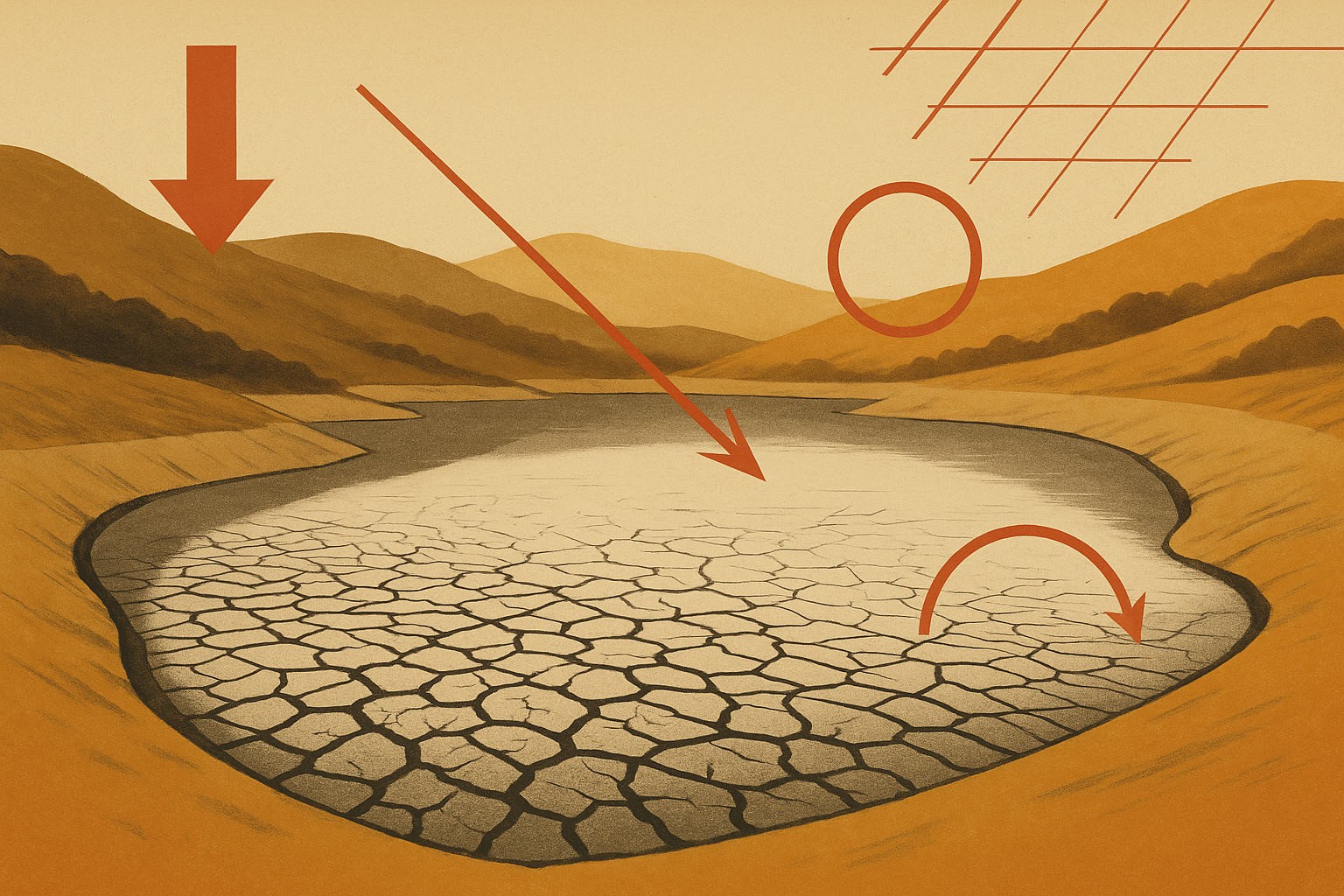

A novembre, quando i campi dovrebbero riposare e gli invasi riprendere fiato, nel Nord Est della Sardegna si spegne l’irrigazione come in piena estate. L’ordine è arrivato il 19 novembre dall’Agenzia regionale del Distretto idrografico della Sardegna: chiudere la rete del bacino di Maccheronis e lasciare acqua solo per il bestiame. Nel comunicato del Consorzio di bonifica della Sardegna Centrale si legge che al 14 novembre l’invaso conteneva 0,969 milioni di metri cubi su una capacità superiore ai 22 milioni: meno del cinque per cento. Le piogge d’autunno non hanno inciso. La Baronia resta appesa a un serbatoio vuoto mentre la stagione agricola si accorcia.

Un invaso che crolla da quindici anni

La crisi non è nuova. Nel comunicato dell’ANBI (Associazione nazionale dei Consorzi per la gestione e la tutela del territorio e delle acque irrigue) si ricorda che Maccheronis vive in stress idrico strutturale da oltre quindici anni. I sindaci del territorio lo ripetono dai primi Duemila: i cicli stagionali sono saltati, gli invasi non si ricaricano più a sufficienza, le soglie di sicurezza sono diventate eccezione.

La Regione ha inserito più volte nei propri atti la manutenzione del SIMR – Sistema Idrico Multisettoriale Regionale, ha annunciato interconnessioni fra bacini e individuato in Abba Luchente l’invaso pluriennale necessario a compensare Maccheronis. Ma la distanza tra le programmazioni e l’acqua reale resta immutata. Le opere avanzano lentamente, il SIMR resta fragile, il territorio continua a dipendere da un accumulo che non regge la variabilità del clima.

La Baronia non è un’area agricola marginale: grano, vite, olivo, frutteti e colture identitarie come la pompia. Spegnere l’irrigazione a novembre significa compromettere semine, trapianti e produzioni che richiedono un minimo di continuità idrica. Nel comunicato ANBI si parla di «monitoraggio rafforzato» e della necessità di accelerare il riuso delle acque depurate e le interconnessioni. È la stessa agenda ripetuta da un decennio: non è cambiata la lista delle soluzioni, è cambiato il ritmo dell’emergenza.

La fotografia nazionale: reti fragili e investimenti fermi

Il quadro sardo è il riflesso di un’Italia che affronta il 2025 con un sistema idrico sotto pressione. L’Istat certifica perdite medie del 42 per cento dell’acqua immessa nelle reti comunali, con punte oltre il cinquanta nel Mezzogiorno. Il PNACC – Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, pubblicato nel 2024, classifica il Paese in condizione di stress idrico “medio-alto”: precipitazioni totali anche superiori alle medie convivono con lunghi periodi secchi e piogge estreme concentrate, poco utili per bacini e falde. ISPRA definisce l’Italia un «hub degli eventi estremi»del Mediterraneo.

A questo si aggiunge il ritardo strutturale negli investimenti. Dei fondi PNRR dedicati al settore idrico – 5,3 miliardi di euro – solo una quota ridotta risulta effettivamente spesa e ancor meno trasformata in cantieri conclusi. Le opere materiali, dalle condotte ai sistemi di accumulo, procedono più lentamente delle scadenze fissate da Bruxelles. Nel frattempo, territori che dipendono da piccoli invasi stagionali restano esposti al minimo scostamento del ciclo delle piogge.

Il governo ha approvato a novembre il decreto sulle acque reflue, presentato come svolta per l’irrigazione agricola. Ma il regolamento europeo sul riuso è in vigore dal 2023 e molti depuratori italiani non raggiungono ancora gli standard necessari. Anche i nuovi fondi per invasi nel Sud non modificano il nodo centrale: la manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture esistenti, che continua a essere l’anello debole della catena.

A Maccheronis questa distanza diventa evidente. Qui la crisi idrica non nasce solo dal clima: è amministrativa, infrastrutturale, politica. È la storia di un bacino che, in assenza di opere strutturali, si svuota ogni anno un po’ prima. È il ritratto di un’Italia in cui gli annunci scorrono veloci, mentre l’acqua continua a mancare.